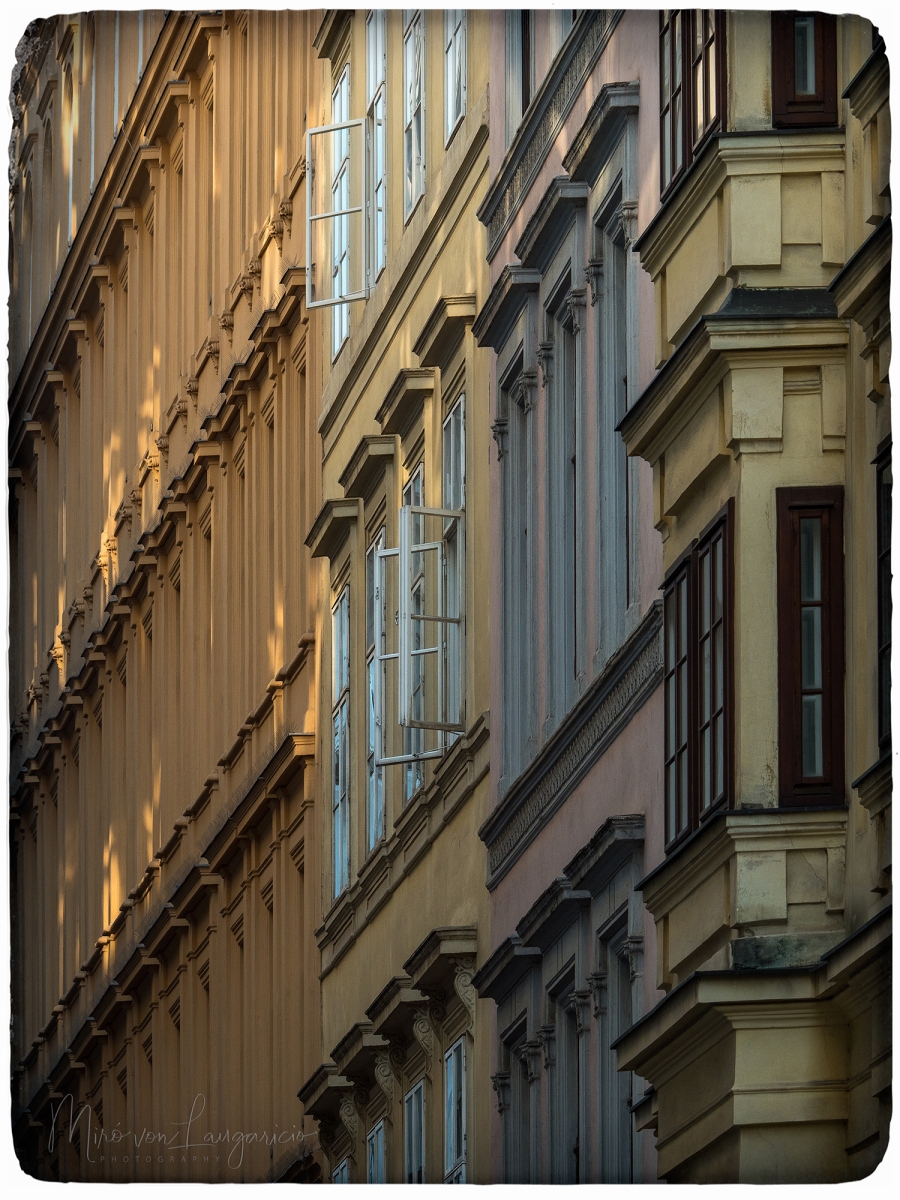

„ Diálogo de fachadas “

Atención: Esta totalmante prohibida la reproducción de las fotografías en otros medios electrónicos o impresos sin la autorización expresa del autor. Si te interesa la foto contacta con el autor: Miró von Laugaricio ©

Descripción

Esta imagen es una oda silenciosa a la arquitectura urbana que no desfila en el escenario, pero vive en el trasfondo de lo cotidiano —como un testigo mudo de miles de pasos, miradas y pensamientos. Una hilera de casas históricas se superpone aquí en un suave ritmo diagonal, sus fachadas como páginas de un libro que hojea el atardecer. Cada edificio tiene su propio matiz —desde el ocre maduro y el rosa envejecido hasta el azul grisáceo frío. Juntas crean una sinfonía cromática que no resulta estridente, sino tenue y equilibrada —como la música suave de una ciudad antigua.

Las ventanas, alineadas en filas regulares, aportan ritmo y estructura. Algunas están cerradas, otras abiertas —como insinuaciones de historias que se desarrollan tras el cristal. Precisamente esas ventanas abiertas rompen el silencio. Son una invitación —a la reflexión, a la imaginación. ¿Quién miraba hacia afuera? ¿Quién acaba de irse, o está por regresar?

A la izquierda, sobre la fachada anaranjada, se deslizan reflejos dorados provenientes de las ventanas de los edificios de enfrente. Es un juego silencioso de luz entre construcciones, un diálogo de rayos solares reflejados en el vidrio y proyectados de nuevo al otro lado de la calle. Este delicado fenómeno convierte los muros urbanos en un lienzo donde la luz pinta solo por un instante antes de desvanecerse.

La imagen transmite calma y armonía. No pretende impresionar con teatralidad, sino que invita al espectador a desacelerar, a percibir el silencio entre los edificios, a descubrir la belleza en la repetición y la pátina en los detalles. Es un homenaje visual a las ciudades que no viven solo en sus monumentos, sino sobre todo en las filas de ventanas donde cada mañana se abre un nuevo día y cada noche se cierra, en silencio, un recuerdo.

Ficha

Copyright Miró von Laugaricio [ miroart ] ©Categoria Arquitectonico

Realizada el 06/04/2025

Subida el 06/04/2025

11 Visitas.

menu

menu